アニマシオンってなに?

読書へのアニマシオン

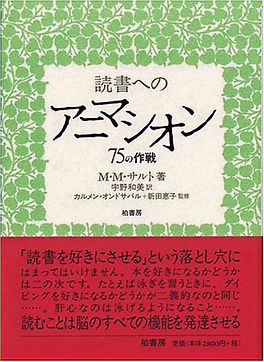

アニマシオンとは1980年代にスペインのM・M・サルトさんが考えた、本を楽しくよんでもらうための「作戦」です。

サルトさんは著書の中で《読書へのアニマシオンの教育方法では、読む力を引き出すために、創造的な遊びの形をとる「作戦」を用います。そして、一人一人が静かにじっくりと考えることにより、読んだことを自分のなかで内面化するようにうながします》と述べています。

「読書教育」というと少し堅苦しい感じがしますが、アニマシオンで本を使ってさまざまな「作戦」を実施することでより深く本の世界を体感することができるのではないかと私たちは考えました。

アニマシオンの対象となるのは、幼児から10代後半までと幅広く、継続的に続けていくことで本を「読む」ことができるようになると言われています。

アニマシオンの「作戦」は多岐に渡ります。まだ言葉がつたない幼児でも絵をみたり、ことばのリズムを感じながら「作戦」に取り組むことができます。年代が上がれば一冊の本をじっくり読んだ上で「作戦」に取り組みます。アニマシオンの良いところは、間違いや失敗がないところです。本を読んで感じることはそれそれで自分がどのように感じ・考えたかが重要です。もうひとつ重要なのは作戦を導く「アニマドール」の存在です。「アニマドール」は、子どもたちと本の懸け橋になり読書の価値をつたえます。アニマドールは参加者が楽しんでいるか、本について理解を深めているか、注意をはらいながら「作戦」がうまくいくよう盛り上げる役割を果たします。私たち【本とあそぶ日】がこのアニマドールの役割を担い、子どもたちに本の素晴らしさを伝えることができたらと考えています。

この「読書へのアニマシオン」によって、読解力や想像力が目に見えて向上した!と成果を感じることは残念ながら、ずっと後のことになるのかもしれません。ただ幼い時のこのような「読書体験」が、人生を力強く生き抜くために、必要なのではないかと私たちは考えています。

【参考文献「読書へのアニマシオン 75の作戦」M・M・サルト著 柏書房】

アニマシオンの作戦

1

何を言いたいの?

作者が作り出した、不思議な言葉・造語・意味不明な語・擬音語を本の中から探し出し、作者が「何を言いたいの」かをさぐっていきます。

★この本がピッタリ★

「なずずこのっぺ?」

カーソン・エリス/アーサー・ビナード

フレーベル館

この本はなんと全編「昆虫語」で書かれています。でもなぜか読んでるうちにあら?不思議。「昆虫語」がわかってきちゃうのです。みんなで楽しく解読してみましょう!

2

読み違えた読み聞かせ

同じ物語を二度読んで聞かせ、二度目に読んだときに、読み間違えたところを子どもたちに見つけさせます。間違えたところを見つけた子どもたちは「ちがうよ!」と声をかけます。

★この本がピッタリ★

「ももたろう」

文/松居直 画/赤羽末吉

福音館書店

この作戦はまだ字を読めない小さな子どもたちでもできる楽しい作戦です。

「ももたろう」はマカロンをもって鬼退治に出かけました。途中で出会ったイヌ・キジ・サルと竜宮城へといざ出発!んん??なにか変?

3

これがわたしの絵

短い詩の内容と、その内容を想像させる絵を選び関連づけさせます。

モノや事をはっきり捉えられていて子どもたちがイメージしやすい本を選びます。

★この本がピッタリ★

「のはらうた絵本」

詩/工藤直子 画/あべ弘士

童話屋

この本は詩人の工藤直子さんがいきものの言葉をかりて紡いだ詩集です。それぞれの詩を書いた作者は「かまきりりゅうじ」に「ふくろうげんぞう」に「かぜみつる」!!ほかにもたくさんのユニークな「のはらのなかま」たちが登場しますよ。

アニマシオン 参考図書

私たちが「読書へのアニマシオン」を実施する際、たくさんの先輩方の知見をお借りし、参考にしています。ご家庭でも簡単に取り入れることができる作戦もたくさんあります。ぜひ皆さんもご一読ください!

※「読書へのアニマシオン」は現在、品切・重版未定です。お読みになりたい方は、お近くの公共図書館へお問合せください。